前々回のブログから「適切な身体の使い方」や「エクササイズ」をテーマに、身体の動きを良くするための具体的な方法についてご紹介致しました。しかし、時には専門家によるアプローチが必要になります。本日のブログテーマは「専門家によるアプローチ」です。どちらかと言うと専門家向けの内容です。

専門家によるアプローチには、様々なものがあります。例えば、医師により行われる手術はその1つです。リハビリテーション領域においては、「理学療法」や「作業療法」などがあります。私は理学療法士ですので、本日は「理学療法」についての話をします。

理学療法とは、医師の指示のもとに行われる治療行為の1つです。病気やケガなどにより運動機能が低下した人に対して行われます。理学療法の手段には運動・電気・マッサージなど色々ありますが、共通して言えるのは全て物理的な手段です。理学療法とは物理に基づく身体の治療行為である、と私は考えます。

何のために理学療法を行うのでしょうか?最終的な目的・長期的な目標・短期的な目標、それぞれの視点で回答は異なると思います。本日のブログでは、短期的な目標の視点で記述を行います。

改めて、何のために理学療法を行うのでしょうか?関節可動域を広げるため?筋力を鍛えるため?私は日々の臨床において、可能な限り患者さんの身体本来の動きを取り戻すために理学療法を行います。シンプルに言うと、動きの制限を取り除くと言う事です。

動きの制限がある部位は、姿勢や動作の中で適切な位置に変化できていない状況にあります。(詳しくは、こちらのブログを参考にして下さい。)この様な部位が身体のどこにあるのかを把握し、その部位本来の動きを取り戻す事が、日々の臨床における私の目標です。

動きの制限がある部位の見つけ方は、「触診」の回に書きました。動きの制限がある部位を把握したら、あとはその部位本来の動きをいかに取り戻すかです。この時、ニュートンの運動方程式が役立ちます。

ニュートンの運動方程式によると、「力とは質量と加速度の積である」と示されています。この方程式を解釈すると、「力とは動きを変える作用の事である」この様に言えると思います。そして、「動きを変えるには何らかの力が必要である」この様にも言えると思います。つまり、動きの制限を取り除くためには、それに適した力が必要です。いつ・どこに・どの様な力を加えるのか?ここに理学療法士としての技術があると思います。

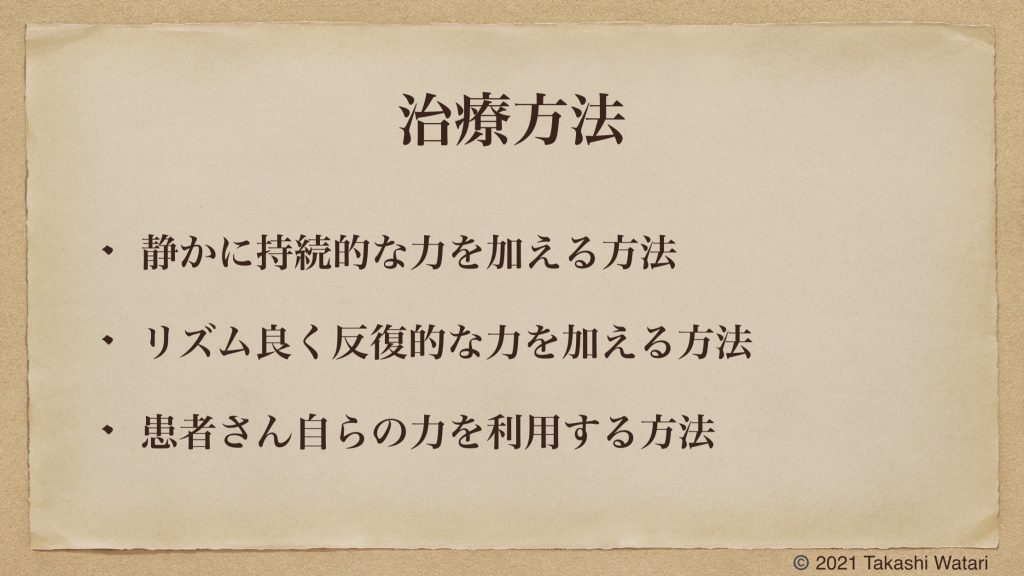

日々の臨床において私は、主に3種類の力の加え方(治療方法)を用います。静かに持続的な力を加える方法、リズム良く反復的な力を加える方法、患者さん自らの力を利用する方法、この3つです。

播州太郎「もうちょい格好良くできへんの?」

わたりたかし「じゃあ、英語にでもするか?」

播州太郎「まあまあやな」

わたりたかし「・・・」

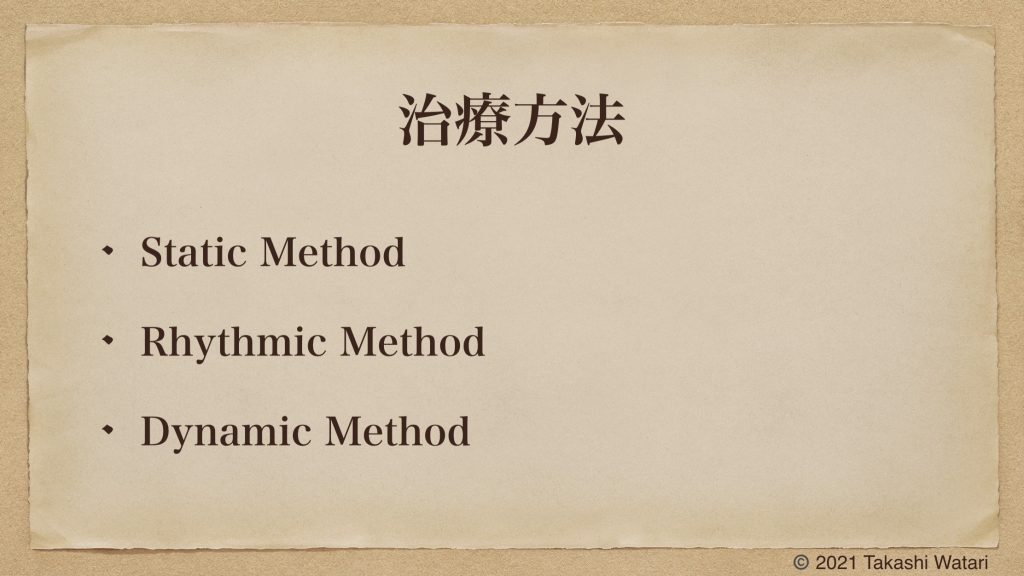

Static Methodでは、静かに持続的な力を動きの制限がある部位に加えます。圧縮もしくは伸張の力を用います。リラックスして行う事が重要です。

Rhythmic Methodでは、リズム良く反復的な力を動きの制限がある部位に加えます。共振の原理を用いれば、直接触れる事ができない部位も律動的に動かす事が可能になります。

Dynamic Methodでは、患者さん自らの力を利用して動きの制限を取り除く事を試みます。腹部深層の力をうまく使う事が重要です。

リスク管理上の問題がなければ、どの様な治療方法を用いても構わないと思います。的確な触診技術があれば、治療がうまくいったか否かは容易に分かります。やはり評価は重要です。

治療のコツを1つご紹介します。治療の際は、筋力に過度に頼るのではなく、外力をうまく利用しましょう。その方が身体は疲れにくいですし、動きの制限もうまく取り除きやすいと思います。適切な身体の使い方は、セラピストにとっても重要です。

ここまで読むと、なぜ私が繰り返し「外力をうまく使う」と書いてきたのか、もう一つの理由がお分かり頂けると思います。つまり、外力をうまく使う事は、エネルギー効率が良いだけでなく、動きの制限を取り除き滑らかさを向上するためにも有効であるという事です。

これまで4回にわたり、身体の動きを良くするための具体的な方法をご紹介致しました。身体の使い方やエクササイズのコツをご紹介致しました。理学療法における3つの治療方法や治療のコツをご紹介致しました。できる限り具体的に書いたつもりですが、抽象的であった部分もあるかと思います。しかし、根幹となる部分は全て書いたと思います。

私はよくリハビリテーションを自転車に例えます。目的とする場所にたどり着くには、前輪と後輪がしっかり機能しなければなりません。前輪が患者さん、後輪がセラピストだと思います。中島みゆきの「糸」に例える事もあります。「縦の糸はあなた、横の糸は私」です。目的とする場所にたどり着くには、患者さんとセラピストがそれぞれの役割を果たす事が重要です。

今書いている「良い動きとは何か?」シリーズは、いよいよ終わりが近づいてきました。読者の皆様は既にお気づきかと思いますが、私は「感性」をとても重要視しています。身体の動きを評価する時や治療をする時はもちろんの事、エクササイズをする時や様々な動作をする時の全てにおいてです。感性を磨くことは、セラピストにとってのみならず、多くの人にとってメリットがあると考えています。そこで次回のブログテーマは「感覚の使い方」です。感性を磨くための方法をご紹介したいと思います。それでは、また次回。