「動きの滑らかさを向上するには、身体の内部で生じる余分な抵抗を取り除く事が大切です」、前回のブログの後半でこの様な文章を記述をしました。本日のテーマは、「余分な抵抗」です。

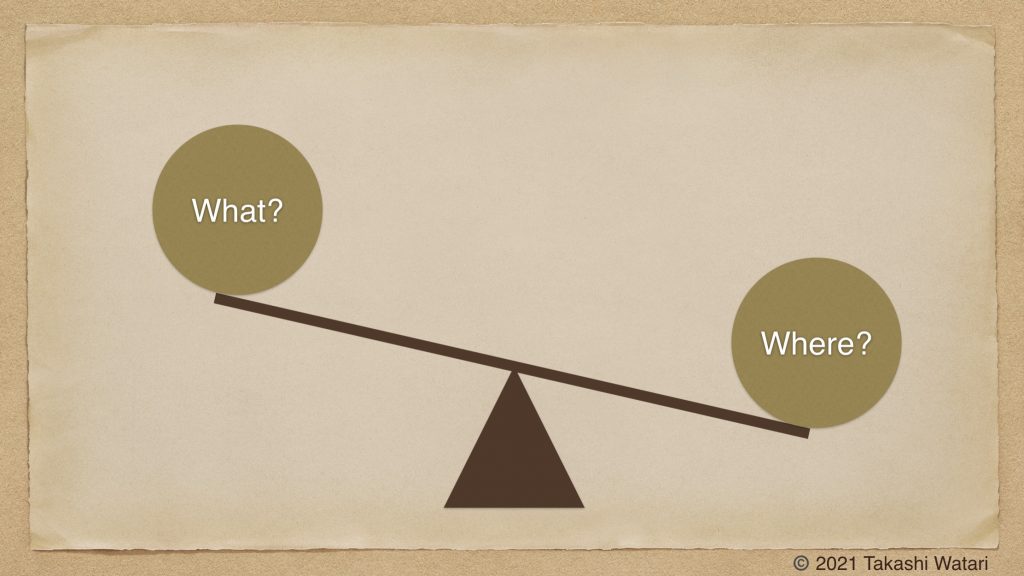

余分な抵抗は、身体の様々な組織から生じます。しかし私は、理学療法を実施する上で、どの様な組織が余分な抵抗を生んでいるのか、あまり考えようとはしません。どちらかと言うと、身体のどこに余分な抵抗があるのかを認識する事を重要視しています。つまり、何が(What)よりもどこが(Where)です。

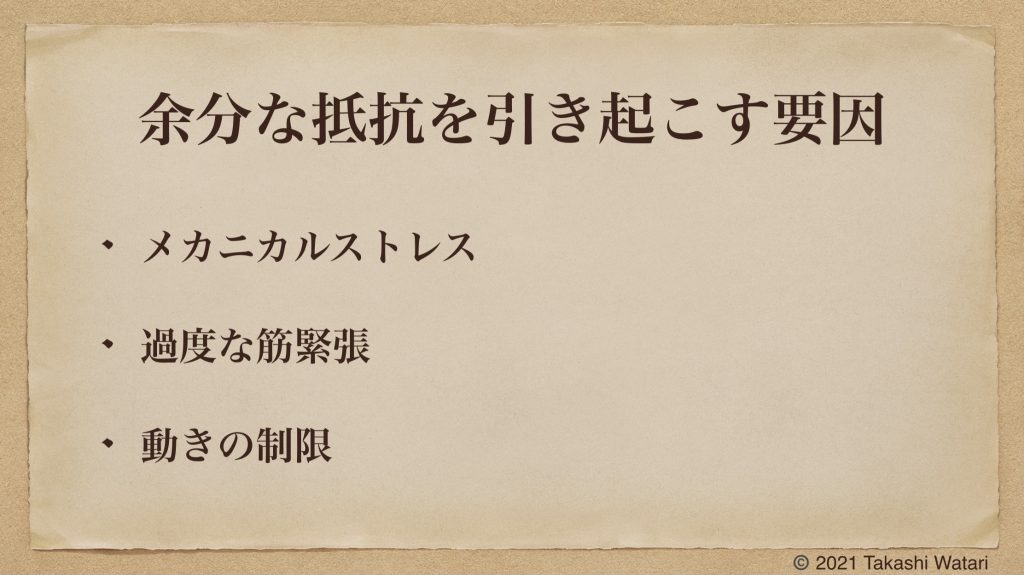

余分な抵抗は、様々な状況により引き起こされます。メカニカルストレスはその1つです。メカニカルストレスとは、押すや引くなど、物理的な力が人の身体や物体に加わる事で生じるストレスの事です。基本的には、圧縮ストレスと伸張ストレスに分けられます。例えば、両手でボールを挟んで押すと、そのボールに圧縮ストレスが生じます。両手でロープを引っ張ると、そのロープに伸張ストレスが生じます。どちらのストレスが加えられても、その部位から反作用の力が生まれます。ニュートンの「作用・反作用の法則」ですね。この反作用の力が、余分な抵抗になります。メカニカルストレスは、余分な抵抗を引き起こす要因の1つです。

コリや張りとして認識される筋肉の緊張もそうです。ギターの弦や綱引き中のロープに張りがある様に、筋肉にもある程度の張りがあります。これを筋緊張と呼びます。筋緊張は一定ではありません。ダラーっとしている時、動いている時、プレッシャーがかかっている時、筋緊張の程度は様々です。身体の一部の筋緊張が過度になると、余分な抵抗が生まれます。サイズの小さい服を着たら、パンパンに張って動きにくいですよね。それと同じです。過度な筋緊張は、余分な抵抗を引き起こす要因の1つです。

さて、余分な抵抗を引き起こす要因を2つ紹介しました。最後にもう1つ紹介します。これが少し厄介です。正常であれば人の身体は、様々な部位が協調して動きます。しかし、様々な理由により、身体の一部がうまく動かなくなる事があります。この事を私は、「動きの制限」と呼びます。動きの制限があると、その部位から余分な抵抗が生じます。例えば、自転車のチェーンが錆びていると、スムーズに走りにくですよね。この場合、チェーンから余分な抵抗が生じています。動きの制限は、身体のどこにでも起こり得ます。動きの制限が少し厄介である理由は、それが身体のどこに潜んでいるのか少し分かりにくいからです。動きの制限は、余分な抵抗を引き起こす要因の1つです。

本日のブログでは、余分な抵抗について紹介しました。私は余分な抵抗を引き起こす要因について、メカニカルストレス・過度な筋緊張・動きの制限の3つに大別して認識しています。これらの中で、私は動きの制限を認識する事を重要視しています。なぜなら動きの制限は、先程紹介したメカニカルストレスや過度な筋緊張を引き起こす要因になる事が多いからです。私がどの様にして動きの制限がある部位を認識しているのか、少し先のブログで書く予定です。

本日のブログで紹介した「余分な抵抗」という概念は、物理的な力が関与する現象です。次回のブログでは、「動きと力」をテーマに少し物理の話をする予定です。物理・・嫌い・・という方もいるかもしれません。可能な限り分かりやすく書くつもりです。それでは、また次回。

関連記事

次の記事 良い動きとは何か?-04-【動きと力】