東京パラリンピック、今日で閉幕ですね。限られた部位をうまく活かした選手の動きはとても参考になります。今日のテーマは「外力」です。「外力をうまく使うとはどういうことか」をご紹介します。

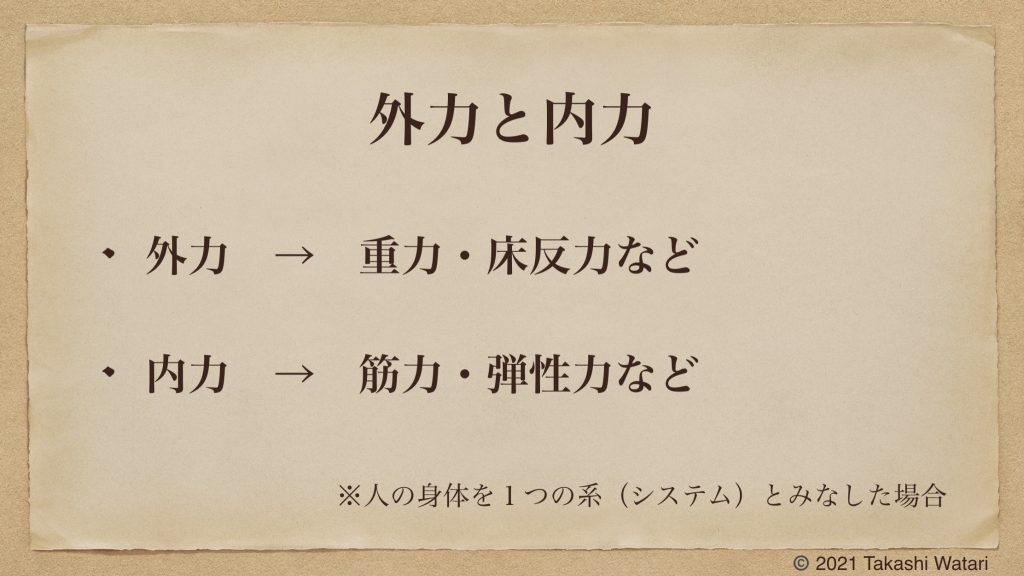

人の身体を一つの系(システム)とみなす時、身体の外部から作用する力を「外力」と呼びます。身体の内部で生じる力を「内力」と呼びます。外力と内力の総和により身体の動きは決まります。今後このブログでは、人の身体を基準に「外力」と「内力」という言葉を使います・・硬い・・。

今のを忘れかけの播州弁で書き直すと、「人の身体を中心に見たときに、外から作用する力を「外力」って言うで。ほんで、内で生じる力を「内力」って言うで。これらの力が合わさって、どんな身体の動きになるんか決まるんやで。今後このブログでは、人の身体を中心にみて「外力」と「内力」と言う言葉を使うでー。」となります。

さて、ここからが本題です。最も有名な外力は、地球の重力でしょう。地球の重力により、私たちの身体は地面に引っ張られます。私たちの身体が地面と接する時、地面からは「床反力(ゆかはんりょく)」と呼ばれる力を受けます。例えば、ボールを地面に落としたら跳ね返りますよね。この時ボールは、地面から押し返される力を受けています。この力が床反力です。床反力は、重力に対する反作用の力です。この力をうまく利用する事で、歩いたり走ったり、様々な動作を楽に行う事が可能になります。

このブログにおいて「外力をうまく使う」とは「地球の重力や床反力をうまく使う」という事です。もっとも、床反力は地球の重力に対する反作用の力ですから、「外力をうまく使う」とは「地球の重力をうまく使う」という事であると理解してもOKです。

次に、身体の中を見てみましょう。外力が加わると、身体の形が少し変化します。この時、身体には元の形に戻ろうとする力が生まれます。これを「弾性力」または「弾力」と呼びます。いわゆるバネの力です。

弾性力は、身体の様々な組織に生じます。筋肉は伸ばすだけでも縮もうとする力が生まれます。骨には「しなり」があります。身体を包む膜にも弾性があるでしょう。様々な組織が弾性力の発揮に関与します。弾性力は身体の動きに関与する重要な力です。

「動きにバネがある」という言葉がありますよね。弾性力は、外力から得られます。ですから、「バネのある動き」とは「外力をうまく使った動き」の事であると理解してもOKです。ここで一息・・。

エネルギーの観点でも見てみましょう。前回のブログでも書きましたが、力を加えるにはエネルギーが必要です。例えば、筋力を加えるためには、細胞内にあるアデノシン三リン酸(ATP)から放出されるエネルギーが必要です。しかし、ATPは有限です。つまり、筋肉内に貯蔵されているエネルギーは有限です。

外力を使った動きの場合、地球の重力による位置エネルギーが使われます。このエネルギーは、地球が続く限り無限です。外力をうまく使った動きは、筋力に過度に頼った動きよりもATPのエネルギー消費が少なく済みます。つまり、エネルギー効率が良いと言えます。

このブログにおいて「エネルギー効率の良い動きとは、外力をうまく使った動きの事である」と定義します。動きのエネルギー効率を向上するには、外力をうまく使う事が大切です。

本日の内容は、少し濃かったですかね?物理用語のオンパレードでした・・急に播州弁も出てきたし・・。さて、私が外力をうまく使った動きを推奨するのには、他にも理由があります。それは次回のブログで紹介したいと思うでー。

本日のブログの最後に、東京オリンピックを見ていて「外力をめっちゃうまく使っている!」と思った人をご紹介します。それは、男子マラソンで金メダルに輝いたケニアのエリウド・キプチョゲ選手です。地面から受けた床反力を頭の先まで見事に伝えているのが感じられました。それでは、また次回。