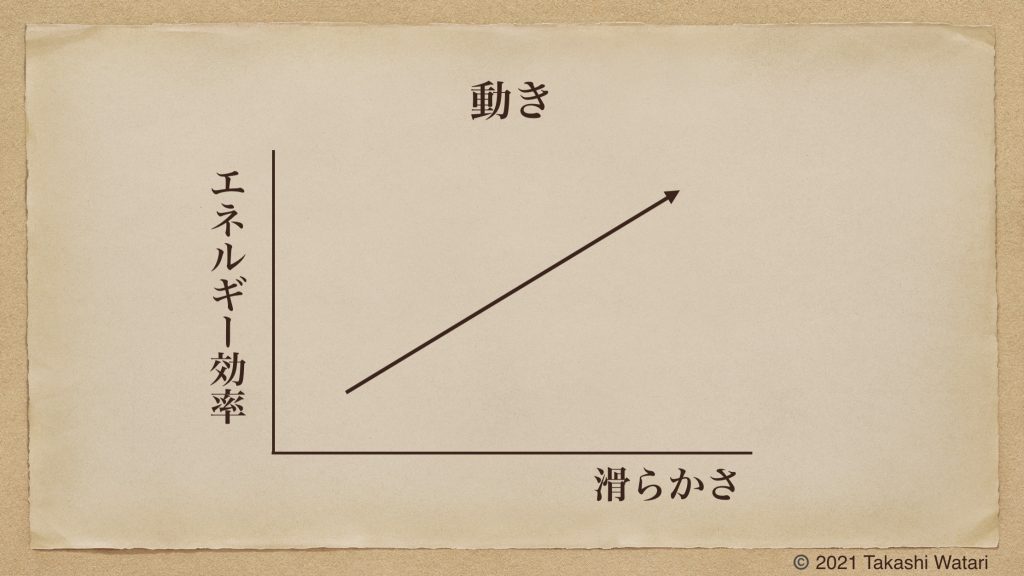

「滑らかさ」と「エネルギー効率」、この2つの観点で私は動きをみます。本日のブログから、「動きのエネルギー効率」に関する記事を書きます。

「エネルギー」、日常でも使われる言葉です。広辞苑第七版では「活動の源として体内に保持する力、活気、精力」と記載されています。また、「物体が力学的仕事をなし得る能力」とも記載されています。このブログにおいて「エネルギー」という言葉は、物理的な意味で使います。例えば、動いているボールには運動エネルギーがあります。このボールが止まっているボールに衝突すると、止まっていたボールには何らかの動きが生じます。ですから、動いていたボールには、止まっていたボールを動かす能力(エネルギー)があったと言う事です。

エネルギーには、運動エネルギーや位置エネルギーなど、様々な形態があります。エネルギーは、ある形態から別の形態に変換する事が可能です。例えば、川の上流を流れる水には位置エネルギーや運動エネルギーがあります。この水が水車を回す時、エネルギーの一部が水車の回転エネルギーに変換されます。この様な現象は、人の身体でも起こります。

人の身体が動くためにはエネルギーが必要です。「力を加えるためにはエネルギーが必要です」と書いた方が適切かもしれません。例えば、筋力を加えるためには、人の身体の細胞内にあるアデノシン三リン酸(ATP)から放出されるエネルギーが必要です。

「動きのエネルギー効率」とは何でしょうか?細胞内にあるATPは有限です。つまり、筋肉内に貯蔵されているエネルギーは有限です。筋力に過度に頼った動きは、エネルギー効率が良くなさそうです。何か別の力をうまく使う必要がありそうです。

人の身体を一つの系(システム)とみなす時、身体の外部から作用する力を「外力」と呼びます。身体の内部で生じる力を「内力」と呼びます。動きのエネルギー効率を向上するには、外力をうまく使う事が大切です。外力をうまく使うとはどういうことか?これは次回のブログで書きたいと思います。それでは、また次回。

関連記事

次の記事 良い動きとは何か?-06-【外力】

前の記事 良い動きとは何か?-04-【動きと力】